|

STELLA通信は㈱ステラ・コーポレーションが運営しています。 |

|

FPD/PCB NEWS〜11月9日

|

|

東北大 量子アニーリングの効率的な最適化手法を開発 東北大学大学院情報科学研究科大関真之教授らの研究グループは、組み合わせ最適化問題について課題とされてきていた制約ありの二次計画問題を解く際に長い計算時間がかかる問題を解決する手段として、列生成法と量子アニーリングマシンを組み合わせたアルゴリズムを開発、その効果を検証した。この研究成果によって、実社会に登場するような倉庫配置の最適化屋工場での製造工程の順序の最適化、勤務シフトのスケジュール問題など様々な組み合わせ最適化問題をより高速に解くことが期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜11月7日

|

|

AGC 太陽光パネルカバーガラスのリサイクル実証試験に成功 AGCは、使用済みの太陽光パネルのカバーガラス約24トンを原料カレット(ガラス端材)にリサイクルする実証試験に成功したと発表した。試験は10月19日から22日にかけてAGC横浜テクニカルセンターの建築用型板ガラス製造窯で実施。太陽光パネルのカバーガラスが特殊な加熱処理によって板ガラスに再利用可能な原料カレットとなることを確認した。これにより、産業廃棄物の削減や珪砂やソーダ灰など天然資源由来原料の節減が可能になる。なお、太陽光パネルのガラス回収には三菱ケミカルグループ新菱の太陽光パネルリサイクル商業生産ラインの加熱処理技術が用いられた。 |

|

FPD/PCB NEWS〜11月2日

|

|

東北大、静岡大、日本製紙 酸化処理したセルロースナノファイバーの高い蓄電性の機構を解明 東北大学未来科学技術共同研究センターの福原幹夫学術研究員、橋田俊之特任教授、静岡大学の藤間信久教授らの研究グループと日本製紙は、以前見出していたTEMPO酸化セルロースナノファイバー(CNF)の蓄電性の機構を調べた結果、結合水の存在が蓄電性に大きく寄与することを見出した。CNF蓄電体は構成材料に電解液を用いないという特徴があるが、今回の検討により、固体蓄電体は使用温度が〜150℃と広範囲で、しかも従来の蓄電池と対照的に耐水性があることが実証された。これは500Vまでの高電圧短時間充電に加え、空中や真空中からの電荷の蓄電に道を開く可能性がある。また、ナノサイズ径CNFの使用とそのシートの積層化による蓄電体の大容量化が示唆され、"ペーパーエレクトロニクス"への展開が期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月31日

|

|

東大 ポリロタキサン含有高機能樹脂の作製に成功 東京大学大学院新領域創成科学研究科の伊藤耕三教授、安藤翔太特任助教らの研究グループは、環境配慮型ポリロタキサン含有高機能ビトリマー樹脂を開発することに成功した。ポリロタキサンを均一にエポキシ系ビトリマー樹脂に分散することにより、ポリロタキサン添加レスのビトリマー樹脂に比べ伸長性が5倍、自己修復性が15倍、形状記憶性が2倍、ケミカルリサイクル性が10倍に向上。さらに、従来みられなかった海水生分解性の発現など、様々な性能が向上することが確認された。これは、ポリロタキサンのスライド運動による応力分散や結合交換反応を促進する効果によると考えられる。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月27日

|

|

東邦大と名大 ナノカプセルに閉じ込めたAuナノ粒子を用いて3次元構造を組み立てる技術を開発 東邦大学の桑原彰太准教授と名古屋大学の桑原真人准教授らの研究グループは、シリカ殻を持つナノカプセル内に閉じ込めたAuナノ粒子を用いて3次元構造を作り出す技術を開発した。ナノ物質同士を組み立てることにより新たな物性の発現が期待され、その3次元構造が持つ光学特性を利用することで高感度のマルチカラーセンサーなどの開発につながることが期待される。光学特性を利用してバイオイメージングや光触媒などへの応用が期待される金ナノ粒子を用いた3次元構造を構築。得られたAuナノ粒子の3次元構造の電子エネルギー損失分光(EELS)マッピングに関する計算結果から、外部から入射する電磁場のエネルギーに依存して異なるプラズモンモードが発生し、入射光のエネルギーに依存して様々な位置に強い電磁場が発生する構造体を構築することができた。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月25日

|

|

東北大 原子層を重ねたモアレ模様の活用で新構造の原子層結晶を創製 東北大学大学院理学研究科の菅原克明准教授と材料科学高等研究所(WPI-AIMR)の佐藤宇史教授らの研究グループは、WPI-AIMRの岡博文助教、大学院理学研究科の福村知昭教授らと共同で分子線エピタキシー法を用いてMoTe2の原子層薄膜をグラフェン上に作製し、電子構造をマイクロ角度分解光電子分光と走査トンネル顕微鏡を用いて調べた結果、グラフェンと30度回転して成長するMoTe2の積層によって生じるモアレ模様を活用することにより、通常は安定して存在しないはずの正八面体型1T構造を持つMoTe2原子層を作製することに成功した。今回の成果は、「結晶構造は変化しない既知の原子層どうしをひねる」というこれまで広く用いられているモアレ模様の活用法と異なり、「成長時に自然とできたモアレ模様によって新しい原子層結晶を創製する」という新しい発想のモアレ模様の活用法を提案するもの。今後、この方法を他の原子層材料にも適用することで新機能性の探索が格段に進むと期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月23日

|

|

|

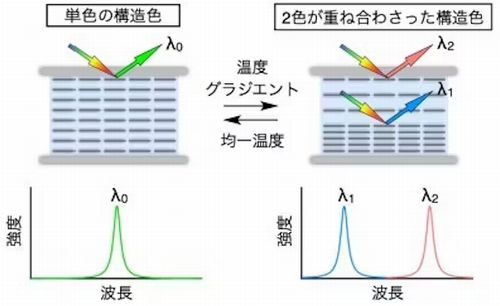

信州大と理研 ナノシートの配列制御によって構造色の重ね合わせに成功

構造色は微細構造に由来する色で、モルフォ蝶やタマムシに代表されるように多くの生物や植物が利用している発色原理。その発色原理は色素や顔料と異なるため、優れた耐褪色性、耐久性、環境調和性などの特性を示し、次世代の色材として多様な分野への応用が期待されている。しかし、構造色は微細構造が特定の波長の光を選択的に反射することで生じるため、その色調を自在に設計・制御することは困難である。 今回、共同研究グループは無機ナノシートが水中で周期的に配列した機能性液体に磁場中で温度グラジエントを与えたところ、元々は単色だった構造色(図1の左)が二つの色が重ね合わさった複雑な構造色(図1の右)に変化することを見出した。また、この機能性液体を温度グラジエント・均一温度で処理することで構造色を可逆的に変化させることにも成功した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月19日

|

|

東京農工大 ハロゲン、酸化剤、配向基が不要なドナー・アクセプター型共役ポリマーを合成 東京農工大学・工学府清田小織技術専門職員ならびに同大学院工学研究院応用化学部門平野雅文教授の研究チームはハロゲン、酸化剤、配向基を用いない付加交互共重合法でドナーとアクセプターが共役鎖で交互連結されたドナー・アクセプターポリマーを合成することに成功した。これにより有機EL、有機TFT、有機薄膜太陽電池といった実用的な有機電子デバイス材料の合成への道が拓かれるという。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月16日

|

|

|

キヤノン ナノインプリント半導体製造装置をリリース

光学系という介在物がないため、マスク上の微細な回路パターンを忠実にウエハー上に再現。このため、複雑な2次元や3次元回路パターンを1回のインプリントで形成することも可能。既存の最先端ロジック半導体製造レベルの5ナノノードに当たる最小線幅14nmのパターン形成ができ、さらにマスクを改良することにより2ナノノードにあたる最小線幅10nmレベルへの対応も期待される。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月13日

|

|

|

太陽誘電 子会社TAIYO YUDEN(SARAWAK)の新工場が完成

延床面積は約7万3,000m2で、投資額は建屋のみで約200億円。中期的な積層セラミックコンデンサの能力増強計画の一環だという。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月12日

|

|

|

グンゼ 医療・半導体分野からの需要増に対応し江南工場を拡張

地上2階建て延床面積8,121m2の増設し、顧客需要増が見込める医療・半導体分野におけるエンジニアリングプラスチックの機能性を活かした製品の生産拡張を図る。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月5日

|

|

|

積水化学 ペロブスカイト太陽電池を堂島関電ビルの外壁に実装

地上12階の風荷重に20年相当耐え、安定した発電性能を維持した設置方法を積水樹脂と共同で検討し、フィルム型ペロブスカイト太陽電池付き建材パネルを開発し設置した。 両社が入居する堂島関電ビルは大規模リニューアル工事を実施中で、2025年4月に完工予定。工事に合わせペロブスカイト太陽電池を壁面に設置することで、ビルの環境負荷低減に加え、ペロブスカイト太陽電池による発電量のモニタリングや経年変化など長期的な品質評価に活用する。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月4日

|

|

|

大日本印刷とマイクロ波化学 高い透明性と導電性を両立した透明導電フィルムを開発

MWCCがAgに直接マイクロ波を照射する結晶制御技術を改良し、結晶を長さ方向に成長させてアスペクト比の高い極細のAgナノワイヤーの生産技術を確立した。開発した透明導電フィルムは径約11nmと細いAgナノワイヤーを採用しているため、可視光や近赤外光において高い透過率と低い拡散反射率を実現。例えば、シート抵抗30〜70Ω/□の範囲においてITOに比べ高い透明性を維持。また、透明導電フィルムに通電させることにより効率的にフィルム自体を発熱させることもできる。 |

|

| ジャパンディスプレイ 中国安徽省蕪湖市にG6/G8.7世代有機ELD工場を建設 ジャパンディスプレイは、蕪湖経済技術開発区(中国安徽省蕪湖市)と次世代OLED「eLEAP」を用いたG6/G8.7 eLEAP事業の立ち上げに関する覚書(MOU)を締結したと発表した。関係当局等からの許認可を取得したうえで12月末までに最終契約を締結する。契約締結後、マスクレス蒸着とフォトリソを組み合わせた方式で画素を形成し輝度・寿命を大幅に高めた次世代OLED「eLEAP」の事業会社を設立する。そして、蕪湖開発区内にG6工場(月産10K シート)とG8.7工場(月産30Kシート)を建設する。これにより、eLEAP生産能力は50倍以上に増加する。G6工場の量産開始は2025年11月、G8.7工場の量産開始は2026年12月を予定している。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月3日

|

|

富士フイルム 米国半導体材料メーカーEntegrisの半導体用プロセスケミカル事業の買収を完了 富士フイルムは、米国の半導体材料メーカーEntegrisの半導体用プロセスケミカル事業の買収手続きが完了したと発表した。10月2日、Entegris社のグループ会社で半導体用プロセスケミカル事業をグローバルに展開するCMC Materials KMG Corporationの発行済み全株式を取得した。今後、FUJIFILM Electronic Materials Process Chemicalsブランドの下、半導体用プロセスケミカルのビジネス展開を図る。なお、今回の買収に要した資金は約7億米ドル。 |

| ジャパンディスプレイ 中国HKC社との戦略提携に係る覚書を解除 ジャパンディスプレイは、中国のディスプレイメーカーHKC社との戦略提携覚書(MOU)を解除する一方、車載ディスプレイ事業協業については協議を継続することにしたと発表した。 |

|

FPD/PCB NEWS〜10月2日

|

|

産総研 先端半導体研究センターを設立 産業技術総合研究所(産総研)は10月1日、先端半導体研究センター(略称SFRC)を設立したと発表した。研究センターでは研究開発、共用パイロットラインの構築、社会実装、人材育成を一貫して推進。とくに研究開発においては、①2nm世代で実用化されるゲートオールアラウンド(GAA)構造のFETの基盤技術と先端構造技術の確立、②2nm世代以降に向けた極限デバイス・材料開発、③微細化によらずに性能を向上する3次元集積技術、④最先端システムオンチップ(SoC)設計、⑤半導体製造の環境負荷評価およびグリーン化、の五つの課題に重点的に取り組む予定。 これらの開発には共用設備であるスーパークリーンルーム(SCR)や未踏デバイス試作共用拠点(COLOMODE)、AIチップ設計拠点を活用。これらの設備で研究開発と試作サービス提供、人材育成を一体として実施することにより、先端半導体のオープンイノベーションを推進する中核拠点となることを目指す。 |